Appuntamenti culturali a Genova.

Weltanschauung

Blog di geopolitica, storia, conflitti etnico religiosi, politica, etnologia, storia diplomatica, storia militare

martedì 10 marzo 2026

venerdì 6 marzo 2026

mercoledì 11 febbraio 2026

Gli articoli più recenti comparsi sulla Rivista telematica 'Storia Verità? (www.storiaverita.org).

- Massimo Teglio, l”amico degli ebrei genovesi’. Di Alberto Rosselli.

- Fernand Braudel: un maestro della storiografia. Di Giuseppe Moscatt.

- Libri. ‘Tra forti, foreste e rapide’. Di Michele Angelini.

- I contributi italiani alla costituzione delle Forze Armate israeliane. Di Marco Baroni.

- Contro gli orrori della Modernità. La nozione di ‘bello’ secondo San Tommaso d’Aquino. Di Paolo Pasqualucci.

- Libri. ‘L’invenzione dell’antifascismo’. Di Pietro Cappellari.

- Riflessioni. Kierkegaard: sulla fede in Cristo l’ombra di Lutero. Di Piero Vassallo.

- Documenti. La guerra di aggressione contro l’Europa Occidentale nei piani segreti del Patto di Varsavia. Dalle memorie di P. E. Taviani.

- Guerra Civile Greca (1944-1949): quando i partigiani comunisti dell’ELAS (Esercito popolare di liberazione) rapivano i bambini per sottoporli al lavaggio del cervello. Di Alberto Rosselli.

domenica 5 maggio 2024

La filmografia italiana di guerra degli anni Trenta-Quaranta. Di Alberto Rosselli.

Il regime fascista sostenne lo sforzo cinematografico di guerra, ma a ben vedere, salvo alcune pellicole smaccatamente propagandistiche, lasciò una certa libertà espressiva a sceneggiatori e registi.

Tra il 10 giugno 1940 e l’8 settembre 1943, la cinematografia italiana, al pari di quelle degli altre nazioni in guerra, iniziò ad occuparsi del conflitto in atto con una serie di produzioni che, tuttavia, risultarono numericamente inferiori rispetto ad altri generi. Come conferma il critico e storico del cinema Paola Olivetti, “nel periodo bellico non si può certo dire che i film di guerra facciano la parte del leone (…) al contrario ne costituiscono una piccolissima parcella, pressappoco il due o il tre per cento”. Comunque sia, la produzione ebbe modo di caratterizzarsi grazie ad un suo preciso equilibrio di scelte e di interventi, utile per ‘coprire’ tutti, o quasi, i teatri di guerra. Abbiamo, infatti, vicende ambientate sul fronte africano settentrionale (vedi Bengasi e Giarabub), su quello greco-albanese (Un pilota ritorna, I trecento della settima e Quelli della montagna) e su quello russo (L’uomo dalla croce). Nel contempo esse focalizzano il ruolo svolto da tutte e tre le Armi: La Regia Marina (MAS, Alfa Tau e Uomini sul fondo), la Regia Aeronautica (Un pilota ritorna e I tre aquilotti), il Regio Esercito (Bengasi, Giarabub, L’uomo dalla croce, I trecento della Settima e Quelli della montagna).

Contestualmente, alcuni registi optano per narrazioni ambientate su un teatro ormai chiuso, quello spagnolo (la Guerra Civile Spagnola terminò il 1° aprile 1939 con la vittoria franchista), proponendo soggetti, non di rado interessanti, su questa sanguinosa, drammatica e lunga disputa bellica. Iniziamo con Carmen fra i rossi (1939) di Edgar Neville, vicenda di una giovane falangista che, in una Madrid ancora in mano rapubblicana, trasmette via radio informazioni agli assedianti, tra i quali si trova il suo fidanzato. Per poi passare al più riuscito e famoso L’assedio dell’Alcazar (1940) di Augusto Genina e al modesto Redenzione (1942) che Roberto Algani sviluppò da un soggetto del gerarca Roberto Farinacci.

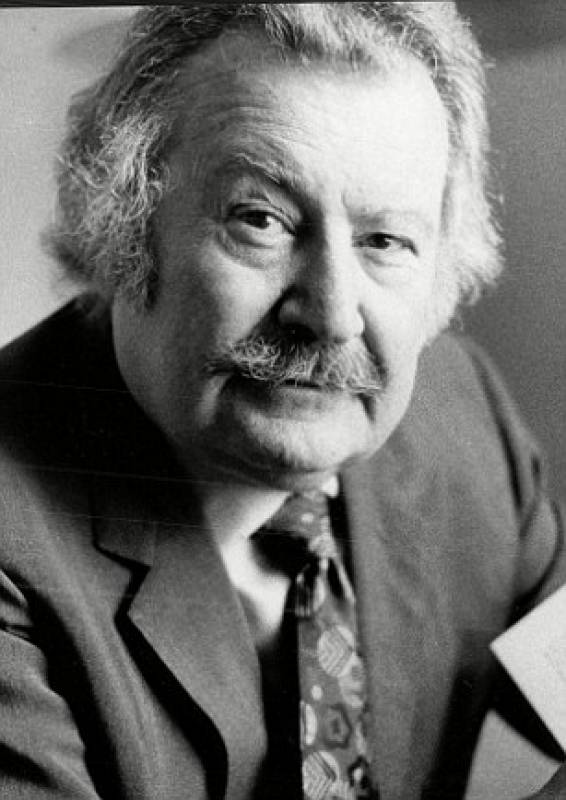

Il regista Augusto Genina (foto del 1951).

Al di là di alcuni accenti retorici, L’assedio dell’Alcazar si rivela un buon film di guerra che ricalca abbastanza fedelmente una storia vera, cioè le vicissitudini dell’isolata guarnigione franchista di Toledo, comandata dal colonnello José Moscardò Ituarte che, dal 20 luglio al 28 settembre del 1936, riuscì a resistere agli attacchi condotti di preponderanti forze repubblicane, venendo infine liberata dalle truppe falangiste. Nella ricostruzione degli avvenimenti, l’opera ripropone lo svolgersi dei fatti attraverso belle scene di guerra e mediate una narrazione epica, ma anche calibrata sotto il profilo del pathos. Per il critico Antonio Costa, L’assedio dell’Alcazar “rappresenta un caso particolare nell’ambito del cinema del periodo fascista. Il fatto che storici e critici che si sono occupati negli ultimi decenni di questo periodo lo abbiano conosciuto nella riedizione del ‘56, depurata dai riferimenti più vistosamente propagandistici, ha probabilmente contribuito ad un giudizio più attento alle sue qualità cinematografiche e spettacolari. A questo si può aggiungere che la lunga carriera di Genina, che si è svolta lungo un arco di tempo che va dagli anni Dieci agli anni Cinquanta, ha garantito alla sua opera, indipendentemente dai giudizi sulla sua compromissione con il regime fascista, attenzione e rispetto da parte di studiosi e cinefili”. Nel settembre del 1940, L’assedio dell’Alcazar venne presentato alla Mostra di Venezia, dove venne acclamato, anche dalla critica internazionale, come il film bellico tecnicamente meglio riuscito di quel decennio. “L’Assedio dell’Alcazar è un film che ci ha sbalorditi; un’opera grandiosa, senza alcun spunto di propaganda e di politica di partito” (Paul Marteaux, Nouveau Journal, Parigi, 7/10/1940). “Raramente nella mia lunga carriera di critico ho visto un film così obiettivamente apprezzabile come L’Alcazar” (Laslo Csakyi, Magyarorzag, Budapest, 18/10/1940). E ancora: “Un film potente, verosimile, antiretorico, L’Alcazar segna una tappa fondamentale per il futuro del cinema europeo” (Fritz Lampe, Berliner Illustrierte, Berlino, 3/9/1940). Non per nulla la pellicola vinse la Coppa Mussolini come migliore film italiano, dando a Genina la soddisfazione di bissare il successo ottenuto nel 1936 con Squadrone bianco. Il giovane ferrarese Michelangelo Antonioni, che a quel tempo scriveva su ‘Cinema’, definì L’assedio dell’Alcazar “un film scabro, robusto, con scene da non dimenticare”, come ad esempio quella relativa al drammatico (e realmente accaduto) colloquio telefonico tra il colonnello Moscardò e suo figlio catturato dai repubblicani e poi fucilato, o quella (probabilmente inventata) del matrimonio in articulo mortis tra la giovinetta Conchita e il soldato falangista Francisco. Curiosamente, le uniche critiche (politiche, non tecniche) alla pellicola di Genina furono formulate dal patron del cinema italiano, cioè da Luigi Freddi. “Siamo proprio sicuri – si domandò Freddi – che gli spagnoli abbiano interesse a tornare con la memoria su episodi (così cruenti e divisori) della Guerra Civile?”.

Un fotogramma de ‘L’Assedio dell’Alcazar’.

Nel 1943, il teatro spagnolo servirà ancora da spunto per un ultimo film: Inviati speciali di Romolo Marcellini (sceneggiatura di Ennio Flaiano), interpretato da Otello Toso e Maurizio D’Ancora. La trama in breve. Durante la Guerra civile, un gruppo di giornalisti italiani è sul posto. Uno di essi si innamora di una fanciulla che egli crede una collega. Fatto prigioniero dai miliziani comunisti, l’italiano viene salvato dalla donna che nel frattempo si è però rivelata una spia. Dopo la vittoria delle forze franchiste, sarà il giornalista, ormai libero, a salvare la ragazza che tuttavia, per una sorta di catarsi, andrà incontro ad una tragica morte.

Sempre nel 1943, in piena battaglia difensiva di Tunisia e mentre l’Ottava Armata italiana in Russia si dissolve in seguito alla lunga ritirata d’inverno, il sardo Mario Bàffico dirige I trecento della Settima, un film di guerra interpretato da attori non professionisti reclutati dal 1° e 2° reggimento alpini. La storia è ambientata in Albania e narra le vicende di una compagnia di alpini alla quale viene affidato il compito di conquistare e tenere un valico: operazione che riesce, ma che comporta la morte del comandante italiano. I trecento della Settima non riscuote grande successo né di pubblico né di critica, in quanto il regista non sembra essere stato in grado di dirigere e sfruttare al meglio il materiale umano a disposizione. Anche se Bàffico va comunque lodato per una sincera e apprezzabile ricerca di autenticità e per il tono sobrio utilizzato nel narrare la vicenda. E il che non è poco, trattandosi di un film di guerra a sfondo propagandistico.

Nel suo complesso, tra il 1940 e il 1943, Cinecittà riuscì a sfornare dignitosi se non buoni film storici e bellici, come 1860 di Blasetti e Uomini sul fondo (1941), la prima pellicola di Francesco De Robertis, ufficiale di marina ‘prestato’ al cinema. Girato esclusivamente in interni e senza attori professionisti, Uomini sul fondo narra senza enfasi retorica, ma con realismo, l’avventura dell’equipaggio di un sommergibile italiano, l’A-103 (sigla di fantasia), arenatosi ad 80 metri di profondità durante un’esercitazione. La pellicola, di taglio documentaristico, è caratterizzata da un linguaggio secco e corale. Secondo il parere di alcuni critici, Uomini sul fondo racchiuderebbe sia sotto il profilo della scrittura che della narrazione scenica alcune peculiarità neorealiste, anche se al riguardo per taluni studiosi come Giuseppe Rausa sussisterebbero non pochi dubbi.

Uomini sul fondo risulta in ogni caso un film che ha come scopo quello a mettere in risalto la compattezza morale dei marinai delle unità italiane impegnati in una guerra dagli esiti alterni e spesso assai poco felici: da ricordare il devastante attacco aereo inglese contro la base navale di Taranto della notte tra l’11 e il 12 novembre 1940, il bombardamento navale, sempre britannico, di Genova dell’11 febbraio del 1941, e la sconfitta subita dalla nostra flotta a Capo Matapan il 27 marzo dello stesso anno. “La vicenda del sommergibile narra soprattutto un’atmosfera, quella della serena collaborazione di tutti i marinai e dell’intera popolazione (…) De Robertis dipinge una comunione di un popolo pronto alle sfide più alte; e lo fa con accenti sobri, mostrando il volto di gente comune, felice di essere coinvolta in una sacra missione. L’ambiguità del cinema è qui tutta presente: esso mente, sotto le spoglie del rigoroso documentario. E in tal senso Uomini sul fondo anticipa tutta la poetica neorealista, nella quale l’accurata verosiglianza nasconde l’ideologia” (Rausa).

Sempre di De Robertis è un’altra epopea marinaresca, Alfa Tau, pellicola anch’essa documentaristica prodotta dal Centro Cinematografico del Ministero della Marina. L’opera, proiettata alla Mostra di Venezia nel settembre del 1942, rispecchia con sorprendente sincerità la reale situazione bellica e sociale del paese. “Mentre il mondo culturale comincia a prendere le distanze dal regime – annota sempre Rausa – De Robertis firma un film fascista e patriottico di assoluta lealtà”, serio nei contenuti e forse tecnicamente migliore di Uomini sul fondo. Ciononostante, nel dopoguerra, a causa del suo taglio ideologico, Alfa Tau verrà – al contrario di Uomini sul fondo – volutamente dimenticato dalla critica. La trama del film. Il sottomarino italiano Toti rientra alla base e dopo una breve sosta riparte per una nuova missione nel corso della quale il battello affronta combattimenti aerei e navi nemiche. Dopo alterne e ben descritte vicende, il sommergibile tricolore riesce a silurare e a colare a picco un’analoga unità britannica, facendo poi ritorno in patria.

Chiude la rassegna dedicata alla Regia Marina Italiana impegnata nella Seconda Guerra Mondiale, MAS (1942) di Romolo Marcellini (con Andrea Checchi e Luigi Pavese), dedicato alle gesta degli equipaggi dei famosi mezzi siluranti veloci.

Il regista Alessandro Blasetti.

Con 1860, Blasetti compie invece un lungo viaggio a ritroso nel tempo, fino all’epoca risorgimentale, affrontando la spedizione dei Mille in Sicilia sotto un profilo inedito. Il regista mette, infatti, in risalto la partecipazione dei contadini siciliani al riscatto unitario, proponendo quindi un’interpretazione popolare e populista dell’impresa garibaldina: il tutto con l’obiettivo di superare le diffidenze del fascismo nei riguardi di un processo storico, quello appunto risorgimentale, considerato troppo élitario e borghese e quindi in contrasto con lo spirito rivoluzionario del regime. Attraverso tale accorgimento il regista tentò di stabilire, seppure arbitrariamente, una continuità tra i supposti fermenti rivoluzionari risorgimentali e la rivoluzione fascista. Stratagemma che, tuttavia, non impedì a Blasetti di mettere a punto una buona produzione, dedicata anche alla riscoperta di aspetti e peculiarità di un paesaggio geografico e soprattutto umano intriso di caratteri e umori ruspanti e dialettali, messi in evidenza da un realismo fotografico e narrativo essenziale e asciutto. Nell’edizione messa in circolazione dopo il 1945, il finale del film (coronato da un abbraccio ideale, ma fantasioso, tra le camice ‘rosse’ e quelle ‘nere’ fasciste) verrà naturalmente tagliato.

E veniamo ora alle opere del giovane Rossellini. Nel 1941, grazie all’aiuto di Francesco De Robertis, ai mezzi del Centro Cinematografico del ministero della Marina Militare e al denaro fornito dalla Banca del Lavoro, Rossellini aveva diretto La nave bianca, riuscendo a centrare un duplice obiettivo: primo, non dispiacere al regime, sottolineando la tenuta morale e fisica dei nostri combattenti di mare; secondo, mettendo in evidenza le doti umane e cristiane del militare italiano (vedi le numerose scene relative alle amorevoli cure dedicate ai feriti a bordo della nave ospedale, cioè la ‘nave bianca’) e quindi accattivandosi le simpatie della Chiesa. “La nave bianca è comunque un buon film, corale, recitato da marinai e ufficiali autentici (…) in cui il regista perfeziona la poetica ad un tempo realistica e patriottica di Uomini sul fondo, ravvivandola con un soggetto più articolato”. (Rausa). Per la cronaca, la pellicola, che sempre nel 1941, a Venezia, venne premiata con la coppa del Partito Nazionale Fascista venne interpretata dagli ufficiali e dai marinai della nave ospedaliera Arno, da quelli di un’imprecisata unità da guerra e dalle volontarie del Corpo infermiere.

Sempre facente parte della trilogia “bellica” di Rossellini, si segnala Un pilota ritorna (1942) “Il film, basato su un soggetto di Vittorio Mussolini (che per l’occasione utilizzò il suo usuale pseudonimo Tito Silvio Mursino) e su una sceneggiatura alla quale collaborarono diverse persone (tra le quali il giovane Michelangelo Antonioni), pur abbandonando in parte il rigoroso realismo de La nave bianca, si mantiene comunque all’interno di una scrittura sobria e attenta alla verosimiglianza, senza accenti propagandistici, come conferma anche la critica dell’epoca. “Un pilota ritorna è un film senza retorica e che non tende a demonizzare il nemico: da notare l’umanità con cui sono ritratti i personaggi e gli ambienti avversari” (Guido Piovene, ‘Il Corriere della Sera’, 18/4/1942). “Diviso (come Alfa Tau) in tre parti, Un pilota ritorna vanta poi magnifiche riprese aeree di taglio documentaristico nella prima sezione e nell’epilogo, e un’accurata ambientazione” (Rausa).

Abbiamo accennato che durante il Secondo Conflitto anche il fronte di terra venne più volte ‘visitato’ dai nostri registi, come ad esempio Augusto Genina con il suo Bengasi (1942): una grossa produzione (50.000 metri di pellicola negativa e 80.000 di positiva), che vide il coinvolgimento di circa 25.000 comparse, centocinquanta autocarri, cinquanta carri armati e una dozzina di aerei. Tra gli interpreti, Amedeo Nazzari, Vivi Gioi e Fosco Giachetti. “Bengasi – sostiene Rausa – è un prodotto propagandistico ben confezionato, adatto alle necessità del regime, che infatti lo premia a Venezia, preferendolo al certamente migliore Alfa Tau!. Nel suo dipingere gli inglesi come un’orda barbarica e nel suo distorcere gli eventi più drammatici, calandoli in un’atmosfera di sostanziale ottimismo, il lavoro di Genina cerca di suscitare nel pubblico uno sdegno attivo; è insomma un buon esempio di quella religione laica della patria costantemente rinnovata con ogni mezzo mediatico dal regime fascista”. Non a caso la produzione venne lodata dalla critica del tempo “Come ne L’Assedio dell’Alcazar, anche qui Genina dà di dieci, venti personaggi il volto di un solo personaggio che sia agita, soffre e combatte al riflesso di una intera popolazione”. (F. Sarazani, ‘Il Giornale d’Italia’, 25 ottobre 1942). Nel ‘42, a Venezia, Bengasi ottenne la Coppa Mussolini e Fosco Giachetti si guadagnò la Coppa Volpi quale migliore attore. Una curiosità: nel 1955, Carlo Marco Bossoli produrrà una nuova versione del film (Bengasi anno ‘41) con Gabriele Ferzetti.

Sempre per rimanere nel filone dedicato all’esercito impegnato in ambito nordafricano, nel 1942 Goffredo Alessandrini diresse Giarabub, interpretato da Carlo Romano, Carlo Ninchi e da Doris Duranti. Il film ricalca anch’esso, come L’Assedio dell’Alcazar, un episodio bellico realmente accaduto: l’eroica ma vana resistenza dell’isolata guarnigione italiana dell’oasi libica di Giarabub, che dal 10 dicembre 1940 al 21 marzo 1941, al comando del maggiore Salvatore Castagna, resistette ai ripetuti attacchi delle brigate blindate e dell’aviazione inglesi. Pur ascrivendosi al filone bellico-patriottico, Giarabub, che soprattutto nei dialoghi gronda di troppa retorica, sotto il profilo dell’azione si rivela invece un buon film, curato nei dettagli e a tratti addirittura emozionante.

L’attrice Doris Durante (in arte, Duranti).

Nel 1942, anche Mario Mattoli, regista specializzato in film leggeri o comici, si adegua al clima bellico e gira I tre aquilotti (soggetto di Vittorio Mussolini – Tito Silvio Mursino). La pellicola, che viene proiettata fuori programma a Venezia, è incentrata sulle vicende di tre giovani ufficiali dell’Accademia aeronautica di Caserta impegnati nel conseguimento dell’agognato brevetto di pilota. I tre amici (interpretati da Alberto Sordi, Leonardo Cortese e Carlo Minello) fremono per potere andare a combattere, ma ad un certo punto la sorella di uno di loro li divide. I tre aquilotti segnò la terza esperienza cinematografica di Sordi dopo La notte delle beffe (1940) e Cuori nella tormenta (1941), diretti entrambi da Carlo Campogalliani.

Nel 1942, il regista Marcello Albani ripesca invece un dramma scritto dal gerarca Roberto Farinacci e ne ricava un film assai modesto, Redenzione. La storia che – sulla falsariga di Camicia nera di Forzano e Vecchia guardia di Blasetti, appartiene al genere propagandistico-ideologico – è quella di un militante comunista che, dopo avere compreso l’assurdità della sua fede politica, decide di indossare la camicia nera, immolandosi per la causa fascista. Dato il razionamento dell’energia elettrica, quasi totalmente destinata all’industria, Albani fu costretto a girare l’intero film solo di giorno. Sembra poi che alla prima, Alessandro Pavolini, uomo di apparato, ma dotato, come è noto, di ottima cultura ed intelletto, si sia contorto sulla poltrona, visibilmente imbarazzato dall’insoddisfacente pellicola.

Nell’autunno del 1942, proprio quando le sorti della campagna di Russia stavano volgendo al peggio, Carmine Gallone decise di tentare di sollevare il morale delle forze italiane e rumene impegnate nella steppa dirigendo Odessa in fiamme. Il film – interpretato, tra gli altri, da Maria Cebotari, Carlo Ninchi e Rubi D’Alma, e sceneggiato da Gherardo Gherardi e a Niculai Kiritescu – venne girato parte a Cinecittà e parte in Romania. La trama. Siamo nel 1940 e i sovietici (sulla base del patto Ribbentrop-Molotov del 23 agosto del 1939) occupano militarmente la Bessarabia romena, proprio quando una famosa cantante rumena si trova per lavoro lontana da casa, mentre suo marito, un perdigiorno vizioso, se la spassa nella capitale Bucarest. A complicare le cose, il figlio dei due viene catturato dall’Armata Rossa e la donna, nel tentativo di riottenerne la libertà, si mette a cantare per allietare le truppe ‘rosse’. Passa però non molto (siamo nel frattempo giunti alla fine di giugno del 1941) e le forze dell’Asse, incluse quelle romene, attaccano l’Unione Sovietica. A questo punto, il marito – che finalmente ha messo la testa a posto – si arruola nell’esercito e con esso va alla conquista di Odessa, salvando la moglie, il figlio, una torma di fanciulli e, naturalmente, il suo onore. Il film, decisamente mediocre, non ottenne grande successo e soprattutto non portò alcuna fortuna alle armate dell’Asse impegnate sul Caucaso, sul Don e sul Volga. Infatti, pochi mesi dopo la sua uscita, il 2 febbraio 1943, a Stalingrado, gli ultimi reparti della VI armata del generale von Paulus arresero ai russi e quasi simultaneamente le armate romene, ungheresi e italiane vennero praticamente annientate ad ovest della linea del Don.

Durante il fatidico 1943, De Robertis decise di spostarsi dal mare all’aria dirigendo il poco convincente Uomini e cieli. La pellicola, interpretata come al solito da attori non professionisti scelti questa volta tra il personale della Regia Aeronautica, racconta le vicende di quattro piloti e amici di antica data. I due più valorosi e convinti, Renzi e Varna, restano feriti e mutilati, mentre Nurus, il nobile protagonista, decide invece di continuare a battersi nei cieli, mentre il gretto Taddei appena può lascia la squadriglia per dedicarsi agli affari. “In Uomini e cieli l’esaltazione del sacrificio, l’aprioristico disprezzo delle pur necessarie attività commerciali, l’esaltazione della vita semplice, rurale e delle gioie familiari suonano completamente falsi, all’interno di uno schema semplificato e puramente ideologico di contrapposizione tra bene e male. In questo senso De Robertis non ritrova il sentimento umanamente sincero e l’audace e articolata pittura realistica di Alfa Tau” (Rausa).

Vittorio Mussolini.

Sempre nel ‘43, nonostante la protezione e l’aiuto di Vittorio Mussolini, Rossellini incespica e firma L’uomo della croce, (interpretato tra gli altri da Alberto Tovazzi, Roswita Schmidt, Alberto Capozzi e Doris Hild): un confuso dramma guerresco ambientato sul fronte russo, ispirato alla vita di padre Reginaldo Giuliani. Il lavoro è permeato da un pacifismo di fondo che strizza l’occhio alla Chiesa cattolica vista dal regista come unica salvezza per un’umanità insidiata dal bolscevismo aeteo. Nell’estate del 1942, in un’isba situata tra le due linee e martellata dalle artiglierie italiane e sovietiche, si trovano ammucchiati contadini russi tra cui donne e bambini, militari delle due parti, un commissario sovietico e un cappellano italiano che, alla fine, è ucciso mentre soccorre un carrista russo moribondo. Secondo il critico e sceneggiatore francese Nino Frank (ricordiamo il suo apporto come sceneggiatore in due cooproduzioni italo-francesi del tempo di guerra: la Bohème, di Marcel l’Herbier, del 1942, e Service de nuit, 1943, di Jean Faurez e Belisario Randone) in L’uomo della croce, film retorico e troppo spaccato tra documentario e fiction, il critico riscrontrerebbe un’eccessiva inclinazione di Rossellini “a rappresentare il drammatico attraverso il non drammatico, l’eroismo attraverso il non eroismo, la propaganda attraverso la non propaganda”. Per la realizzazione della pellicola, Rossellini si avvalse della collaborazione del giornalista e scrittore fascista Asvero Gravelli, già soggettista e sceneggiatore di Giarabub (1942) e direttore del noto mensile Antieuropa, fondato nel 1929.

Al termine delle riprese di L’uomo della croce, Roberto Rossellini si sentirà obbligato ad inviare al primogenito del duce due righe di ringraziamenti per i “suoi saggi consigli” e addirittura “una sua fotografia con dedica: ‘A Vittorio Mussolini, adorabile amico e insuperabile padrone’” (Michele Sakkara e Mario Morani).

Il regista Roberto Rossellini.

Passiamo ora ad un’altra produzione aviatoria, Gente dell’aria (1943) di Esodo Pratelli, interpretato da Gino Cervi, Antonio Centa, Antonio Gandusio e Paolo Stoppa. Il film, tratto da un soggetto di Bruno Mussolini (capitano pilota della Regia Aeronautica e medaglia d’oro al valore militare nel 1942, morto in seguito ad un incidente aereo), narra le vicende di due fratelli, uno dei quali aviatore, che si innamorano della stessa ragazza. La rivalità tra i due sfocia nell’odio e soltanto quando il fratello rimasto a terra partirà per la guerra, il risentimento avrà modo di placarsi. Tra gli sceneggiatori del film, il critico teatrale Renato Simoni. Secondo Morando Morandini Gente dell’aria è “un inno all’aviazione del tempo fascista, seppure non privo di garbo e pudore. Patriottico con la sordina”.

Concludiamo la sezione bellica con una seconda coproduzione italo-romena abbastanza curiosa, Squadriglia bianca (1942), diretto da Jon Sava, sceneggiato da Vera Zuccotti e interpretato da Mariella Lotti e Claudio Gora, e con un giallo-militare, Spie tra le eliche (1943) di Ignazio Ferronetti. Squadriglia bianca narra le vicende di un gruppo di ardimentose crocerossine che decidono di frequentare una scuola di pilotaggio a Bucarest. Ottime le sequenze aeree girate in Romania, e molto diluito il substrato di propaganda che doveva sorreggere la pellicola. Spie tra le eliche (interpretato, tra gli altri, da Enzo Fiermonte ed Eugenia Zaresca) racconta invece il tentativo da parte di alcuni agenti segreti inglesi di carpire i segreti di un nuovo modello di velivolo militare italiano. Si tratta di un prodotto abbastanza emozionante con inseguimenti, scazzottate, sparatorie, battaglie e finale nel quale il ‘nemico’ viene sgominato. Nel dopoguerra, la pellicola verrà rimessa in circolazione con grossolani tagli e manipolazioni dei dialoghi.Tra le produzioni di guerra e storiche iniziate e, per motivi diversi, mai completate, segnaliamo I quattro di Bir el Gobi (1942) di Giuseppe Orioli; La carica degli eroi (1943) di Anton Giulio Majano e Piazza San Sepolcro (1943) di Giovacchino Forzano.

Bibliografia:

C. Carabba, Il cinema del ventennio nero, Vallecchi, Firenze 1974

R. Redi (a cura di), Cinema italiano sotto il fascismo, Marsilio, Venezia 1979 (atti di un Convegno tenutosi ad Ancona nel 1976)

M. Argentieri, L’occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema fascista, Vallecchi, Firenze 1979

M. Sanfilippo, Historic Park – La storia e il cinema, Elle U Multimedia Editore, 2004

G.M. Gori, Patria Diva. La storia d’Italia nei film del ventennio, La Casa Usher, Firenze 1988

G.P. Brunetta-J.A. Gili, L’ora d’Africa del cinema italiano, Materiali di lavoro, Trento 1990

R. Renzi (a cura), Il cinema dei dittatori. Mussolini, Stalin, Hitler, Grafis Edizioni, Bologna 1992

M. Argentieri (a cura di), Schermi di guerra. Cinema italiano 1939-1945, Bulzoni, Roma 1995

M. Argentieri, Il cinema in guerra. Arte, comunicazione e propaganda in Italia 1940-1944, Editori Riuniti, Roma 1998

M. Sakkara e F. Morani, Il cinema al servizio della propaganda, della politica e della guerra, Fratelli Spada Editori, Roma 2005

P. Iaccio, Cinema e storia: percorsi immagini testimonianze, Liguori, Napoli 2000

G. Mondolfo, Il Cinema degli anni ‘30 e ‘40 (articolo), mensile Storia del Novecento, numero 46, gennaio 2005

O. Reggiani, Luisa Ferida Osvaldo Valenti ascesa e caduta di due stelle del cinema, edizioni Spirali, 2001

giovedì 28 marzo 2024

Gli articoli più recenti di Storia Verità (www.storiaverita.org).

- Abuna Yemata Guh e il Cristianesimo in Etiopia. Di Roberto Roggero.

- Eventi culturali. Convegno ‘Nazione Europa?’ (Genova, 22 Marzo 2024). Alcuni scatti.

- Elezioni in Iran, affluenza a picco. Il popolo libero sceglie l’astensione. Di Souad Sbai (*).

- Eventi culturali a Genova. La Redazione.

- Storie incredibili di soldati italiani: quando un pugno di prigionieri evase e scalò il Monte Kenya. Di Valeria Isacchini (*).

- Libri rari. Fuga dalla prigionia, con beffa. L’incredibile avventura di un gruppo di soldati italiani catturati dagli inglesi in Etiopia e poi evasi, tra mille astuzie e peripezie (*).

- ‘Storia Verità’ è sempre dalla parte delle Donne. Contro ogni discriminazione.

- Riflessioni dall’antichità.

- Elezioni in Iran, affluenza a picco. Il popolo libero sceglie l’astensione. Di Souad Sbai (*).

- Attualità/Politica internazionale. Narcos e terrorismo, quell’amicizia pericolosa tra Iran e America latina. Di Souad Sbai (*).